成功するポスティングの戦略とは?効果的な方法を徹底解説

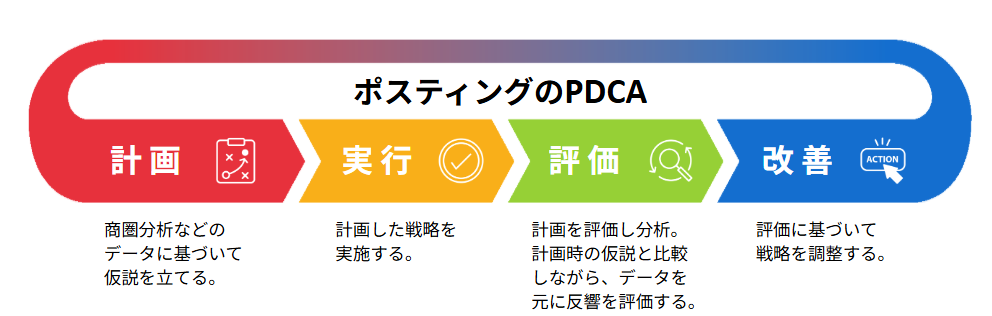

地域密着型のマーケティングとして今も多くの企業や店舗に活用されているポスティングですが、「ただ周辺にチラシを配るだけ」では、期待する効果を得ることはできません。実は、ポスティングで成果を出すためには、戦略の設計とPDCAサイクルを回す仕組みが不可欠です。本記事では、ポスティングを単なる「チラシ配布」で終わらせず、集客や売上アップに繋がる「戦略的アプローチ」へと昇華させるための具体的な方法について、ターゲット設定から効果測定、そして改善まで徹底的に解説します。

目次

ポスティングの基本戦略

ポスティングで効果を出すためには、戦略的に行うことが不可欠です。ポスティングを戦略的に行うに当たっては、基本的に下記の項目について検討する必要があります。

- 計画を立てる

- 誰に(ターゲット)

- 何を(どのようなチラシにするか、チラシのデザインやキャッチコピー)

- どこで(配布エリア)

- いつ(配布タイミング、曜日など)

- どのように

- 実践(ポスティングの実施)

- 計画に基づいてポスティングを実施する

- 検証

- 計画時に立てた仮説と照らし合わせて、反響が出たかどうかを確認する

- 改善

- 検証した内容に基づいて、次回の改善策を立てる

ポスティングは、「チラシをまいて終わり」と思われがちです。効果が出なかったときも、「デザインがよくなかったのかもしれない」など、定性的な判断でうやむやなままになってしまいやすいです。それは、ウェブ広告などとは異なり、「自動的に効果を測定できない」という性質による面もあります。

しかし、実際には効果測定をする方法もあり、何よりも仮説に基づいて計画・実行し、それを振り返って次回に活かす、というPDCAサイクルを回していくことが重要になります。ポスティングの成功・失敗の要因は、チラシのデザインや部数はもちろんですが、その他にも配布エリアや、軒並みなのか集合なのかといったセグメント、ひいてはユーザーがチラシを見た後に御社のサイトを閲覧した際に、サイト内の導線が適切かどうか、など複合的な要因が関わっています。

ポスティングの戦略1 計画を立てる

ポスティングの戦略で、まず重要なのは、どのようなチラシを作るかを考える前に、誰に何を発信したいのか、を改めて言語化することです。そして、そのターゲットは、店舗の周辺にどれだけいるのか、あるいはいないのか、そしていつどのように配布するのかを検討していきます。ここでは、それぞれの考え方について紹介します。

ターゲットを明確にする:誰に伝えるか

ターゲット設定の第一歩は、顧客のニーズを理解することです。実際に購入に至った顧客がどのような動機でコンバージョンしたのか、自社の商品やサービスに興味を持つ人々がどのような悩みや欲求を持っているのかを把握しましょう。

具体的には、下記のような方法が考えられます。

- 既存顧客へのアンケート調査

- SNSのアンケート機能などを使った調査

- 商圏分析

既存顧客へのアンケートにより、実際の顧客の声を把握することができます。その人達の年齢層、性別、職業、ライフスタイルなど、様々な要素を考慮してカテゴリー分けを行っていくことで、見えてくる傾向もあるでしょう。例えば、「30代の子育て世代」「シニア層の健康志向の方」「20代の単身者」といった物です。具体的なカテゴリーに分類することで、それぞれに合わせたアプローチが可能になります。

また、SNSのアンケート機能などを使った調査では、準顕在層や潜在層等、今後顧客になりうる見込みのある層が抱えている悩みや課題感などを把握することに役立ちます。既存顧客からのアンケート結果などと照らし合わせて、どのような訴求をすればいいかを検討する上でのベースとなります。

また、店舗などの拠点で事業を展開している企業は特に、商圏分析から顧客層を把握することも有効です。店舗周辺や沿線の居住者について、年齢層や世帯年収、持ち家/借家の別などを把握することができます。

ポスティングを実施する際は、どのエリアに配布するのかも重要な要素となるため、配布を想定する店舗周辺エリアに、御社がターゲットだと思っている層が実際に存在するのかどうかを見極める上でも重要です。

ターゲットに合わせたチラシのデザインやキャッチコピー:何を伝えるか

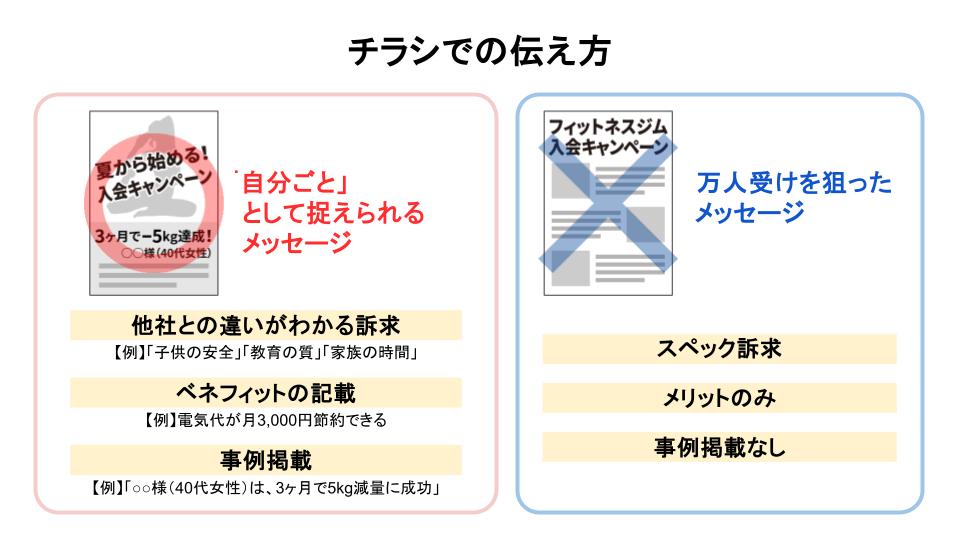

ターゲットの心に響くメッセージを効果的に伝えることも重要です。その際は、「ストーリー」を意識して、ターゲットに合わせた御社ならではの価値や、他社との違いが伝わる訴求にしましょう。

例えば、子育て世代であれば「子供の安全」「教育の質」「家族の時間」など、シニア層であれば「健康維持」「生きがい」「安心・安全」などがテーマになりますが、これらを御社が具体的にどのように実現しているのか、が伝わることが重要です。上記のようなキーワードは一般的な物で、多くの企業が使っているフレーズですので、これらのニーズに御社がどのように応えているのか、のメッセージを発信しましょう。チラシを受け取った人が、「これは自分のためのサービスだ」と感じてもらえるかどうかが成否を分けます。

また、「メリット訴求」もよくデザインに関する文脈で語られますが、それに加えて「ベネフィット」が伝わることが重要です。御社の商品やサービスを購入することで、どのようなベネフィット=利益が得られるのか、生活がどのように変わるのか、を想起させる訴求をしましょう。例えば、リフォームに関するチラシの場合、設備について「最新技術搭載」という特徴よりも、「電気代が月3,000円節約できる」という具体的な内容の方が響きます。

可能であれば、事例を紹介することで、メッセージの信頼性と説得力が大幅に向上します。実際にサービスを利用したお客様の声や、ビフォーアフターの写真、数値化された成果など、具体的な証拠を示すことで、読者は自分も同じような結果を得られるとイメージしやすくなります。「○○様(40代女性)は、3ヶ月で5kg減量に成功」「テストの点数が平均50点から80点にアップ」といった具体例は、抽象的な説明よりもはるかに説得力があります。もちろん、個人情報に配慮しながら、許可を得た上で事例を紹介することが前提です。このように、ストーリーで語られることで、読み手がより自分に投影しやすくなります。マーケティングの観点から見ても、単なる情報伝達ではなく、感情に訴えかけることにつながるでしょう。問合せを増やすためには、読者が「自分ごと」として捉えられるメッセージを作ることが不可欠です。

ただし、チラシの紙面には限りがあり、盛り込みたいことを全て盛り込んだ結果、結局何が言いたいか分からない、読みづらくてスルーされてしまう、というようでは本末転倒です。最も訴求力の高い3つに絞って伝えることで、メッセージが散漫にならず、印象に残りやすくなります。読者が得られる価値を明確に示すことが大切です。

ポスティングチラシのデザインのポイント

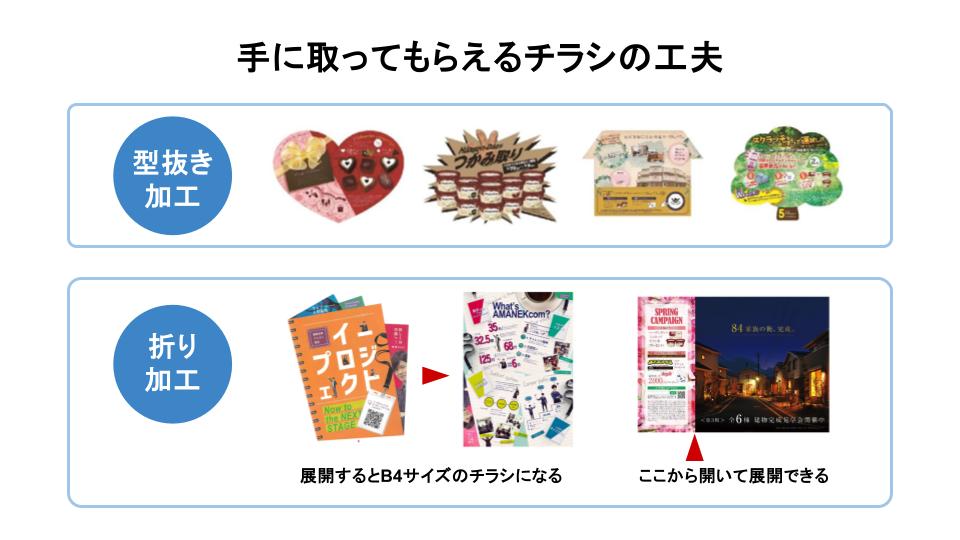

ポスティングチラシの成功は、まず手に取ってもらえるかどうかにかかっています。数多くのチラシの中から選ばれるためには、注目を集めるデザイン要素を効果的に活用することが不可欠です。

パッと目を引く工夫として、折加工を施したり、型抜きにすることもポイントの一つです。

効果の出るチラシのデザインについては、こちらの資料で弊社の成功事例を紹介しています。

反響の出るチラシ・DM制作事例集

https://deech.co.jp/download/1673/

視覚的に魅力的な色使いを選ぶことは、デザインの基本中の基本です。ターゲット層に合わせた配色を心がけましょう。また、企業のブランドカラーを効果的に使用しつつ、季節感を演出する色を加えることで、タイムリーな印象を与えることができます。ただし、色を使いすぎると逆に見づらくなるため、メインカラー、サブカラー、アクセントカラーの3色程度に絞ることがポイントです。

情報を整理して読みやすくすることも重要なデザイン要素です。詰め込みすぎた内容は読まれない原因となるため、伝えたいメッセージを厳選し、優先順位をつけて配置します。見出しは大きく、本文は適切なサイズで、行間や余白を十分に取ることで、ストレスなく読める紙面を作ります。また、情報の流れを考慮し、Z型やF型の視線の動きに沿ったレイアウトにすることで、自然に内容が頭に入るようになります。

チラシのデザインについては、こちらの記事で解説しています。

魅力的なポスティングのチラシデザインの作り方とは?失敗を防ぐポイントhttps://deech.co.jp/area_marketing_news/2557/

ポスティングエリアの選定基準:どこに配布するか

ポスティングエリアの選定は、戦略の成否を左右する重要な要素です。適切なエリアを選ぶことで、ターゲットに確実にリーチし、反響率を最大化することができます。

まず、地域の特性を詳しく調査することから始めましょう。無料で閲覧できるデータもありますが、国勢調査データや地域の統計情報を活用した、商圏分析ツールの活用が、データを閲覧・分析する上でも便利です。

商圏分析では各エリアの人口構成、世帯数、年齢層、推計世帯年収などを把握することが可能です。商圏内にターゲット層がいるのかどうかを把握した上でエリアを選定することで、効果検証をする際にも次回の改善策を検討しやすくなります。

商圏分析をすることで、商圏バリアに気付くことにもつながります。例えば、幹線道路や河川、線路など、直線距離での通行を妨げるような物です。こうした要素も見極めながら、エリア選定をしていくといいでしょう。

商圏バリアの例:線路や幹線道路、大型商業施設、山、河川などは、直線距離では近くても顧客の来店を妨げる要因になりうる

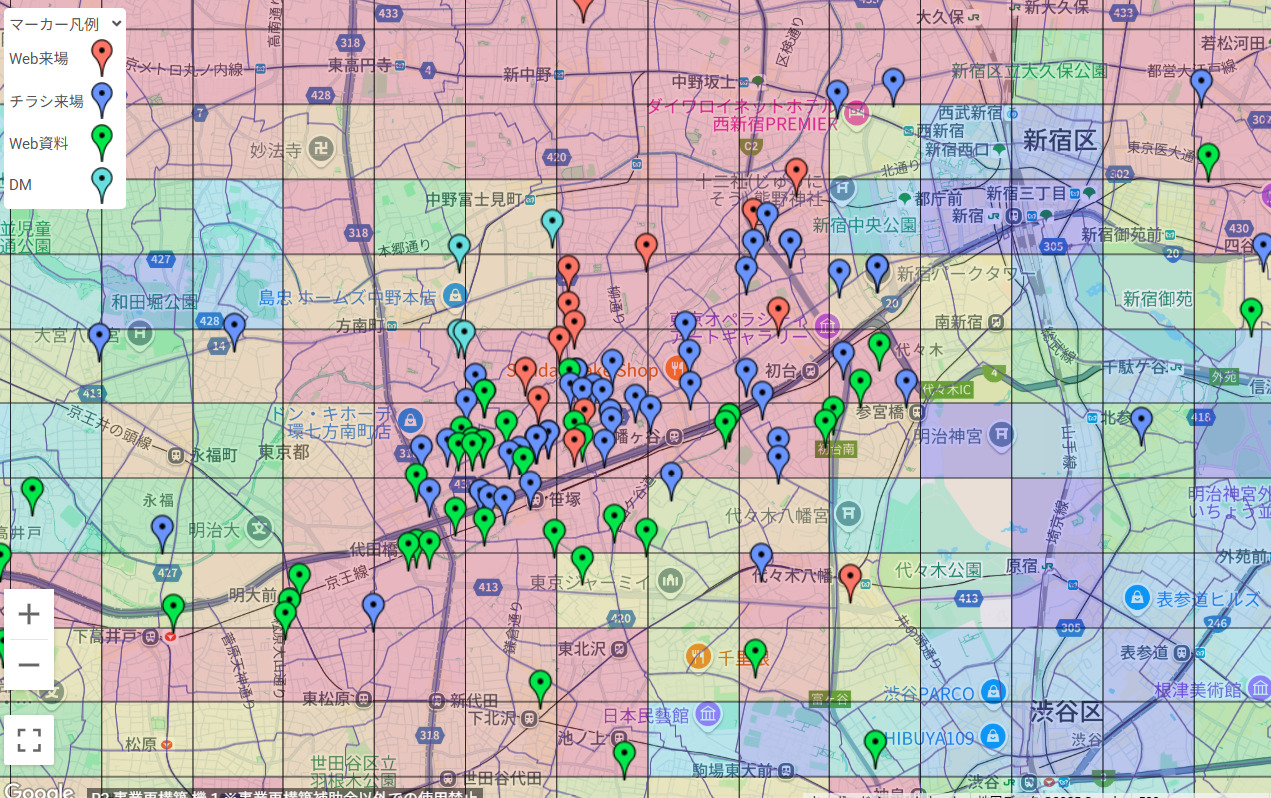

なお、既存顧客や、お問い合わせに至った方などの住所データを取得できている場合は、住所を地図上にプロットすることで、御社の顧客や潜在顧客が実際に店舗周辺のどの辺りから来ているのか、といった商圏の把握にもつながります。

商圏分析で、ターゲットの年齢層や性別、世帯年収などを地図上で俯瞰して見ることで、今回配布したいチラシのターゲットがより多そうなエリアを選定することにつながるでしょう。

実際に現地を歩いて、住宅の種類(戸建て、マンション、アパート)や商業施設の有無、交通の便なども確認することもできるでしょう。ただ、この方法によるデータは定性的なものになりがちで主観も含まれてしまいます。ポスティングの戦略を立てる際にはあくまでも参考程度と捉え、実際には商圏分析などの客観的なデータを元に検討することをお勧めいたします。

効果的なタイミング:いつ配るか

ポスティングを戦略的に実施する上で、配布のタイミングを見極めることは、反響率に大きく影響します。一般的に、週末や祝日の前日は人々がゆっくりとポストをチェックする時間があるため、効果的とされています。また、給料日後やボーナス時期など、消費意欲が高まるタイミングを狙うことも有効です。季節性のある商品やサービスの場合は、需要が高まる時期よりも前に配布することで、適切なタイミングで顧客にアプローチできます。

ただし、週末や祝日の前日などは多くの企業がポスティングを実施することもあり、1枚1枚は埋もれてしまうのも事実です。業界によっても効果的な曜日は異なるので、詳しくはこちらの記事にまとめています。ぜひご覧ください。

ポスティング効果は曜日によって違う?レスポンス率を向上させるコツhttps://deech.co.jp/area_marketing_news/2798/

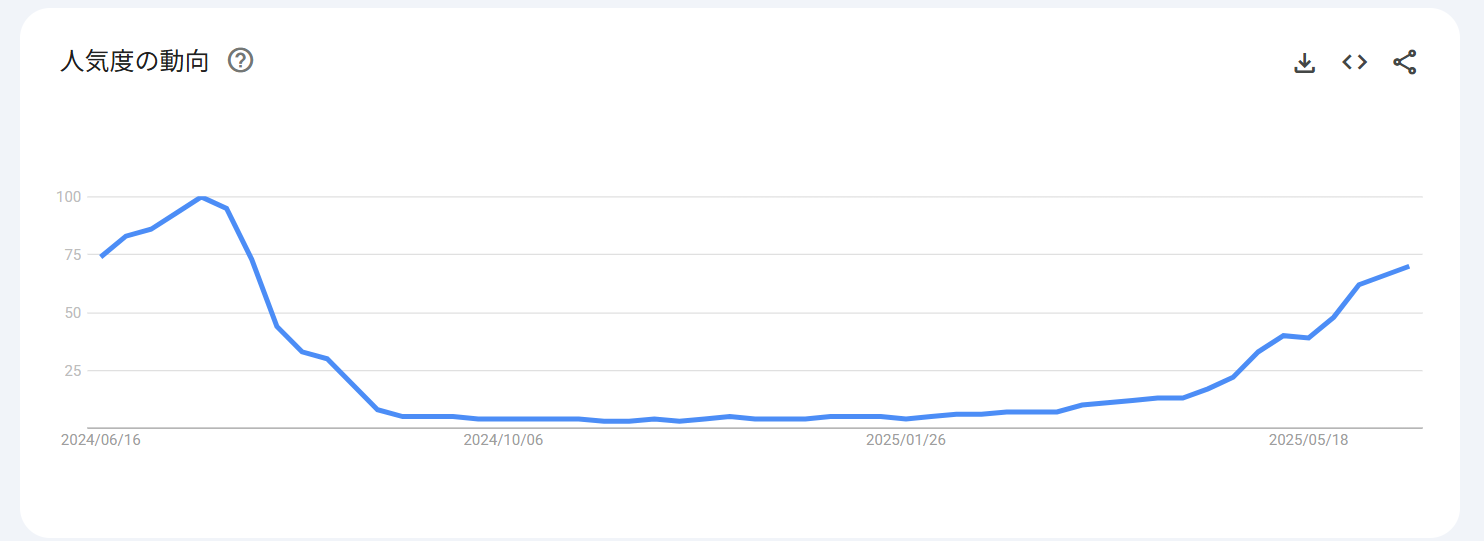

各サービスや商品の需要がいつ頃に高まるのかは、Googleトレンドを使って、検索件数の推移から把握することもできます。例えば、「夏期講習」については、1年間で見た時に、4月頃から検索ボリュームが徐々に増えていき、7月中旬にピークを迎えています。

「夏期講習」というキーワードが検索されている時期

7月中旬にチラシをポスティングするのではなく、検討期間も考えると、需要が高まってくる5月のGW明け頃から徐々に認知を広めていくことが有効であることなどの仮説が立てられます。商材の検討期間は商材によって異なるので、こうしたデータを参照しながら配布タイミングを検討するといいでしょう。

配布する時間帯の選択も重要な要素です。早朝の配布は、出勤前にポストをチェックする人々に届きやすく、夕方から夜間の配布は、帰宅後にゆっくりと内容を確認してもらえる可能性が高まります。ターゲット層の生活パターンを考慮し、最も効果的な時間帯を選んで配布することで、チラシが読まれる確率を高めることができます。ポスティングをする効果的な時間帯についても、詳しくはこちらの記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。

ポスティングを行う時間帯の目安は?早朝・深夜に配布する際の注意点https://deech.co.jp/area_marketing_news/2797/

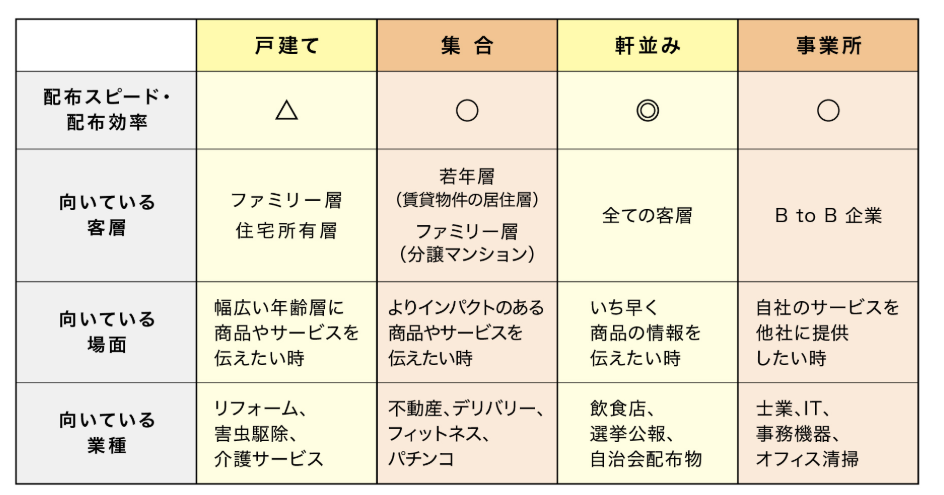

配布セグメント:どのように配るか

ポスティングでは、配布する住宅の種別によって投函する世帯をセグメントすることができます。具体的には下記の4つです。

- 戸建て配布:戸建て住宅にのみポスティングする方法

- 集合配布:アパートやマンションなどの集合住宅にのみポスティングする方法

- 軒並み配布:戸建て、集合住宅関係なく全てにポスティングする方法

- 事業所配布:住宅ではなく、企業にポスティングする方法

ファミリー層向けのチラシの場合、ファミリー向けマンションなどが含まれる集合住宅にセグメントして配布することが好まれます。ただ、近年ではポスティング禁止のマンションが増えてきていることもあり、集合のみの配布を選定したからといって、必ずしも全ての集合住宅にチラシを届けられるわけではないことは留意しておく必要があります。

一方、リフォームや外注駆除などは戸建て住宅の方が需要が高い可能性があるでしょう。商材によっても、セグメントの向き不向きがありますので、その点も加味することいいでしょう。

ただし、初めてポスティングを実施する場合には、まずは軒並みでの配布をお勧めします。反響を確認した上で、集合セグメントの方がより費用対効果高くポスティングできそう、などの検討材料にしましょう。

ポスティングのセグメントについては、下記の記事で詳しく解説しています。

ポスティングの種類 各配布方法のメリット・デメリットと向いている業種も解説https://deech.co.jp/area_marketing_news/519/

ポスティングの戦略2 実践(ポスティングの実施)

計画がととのったら、いよいよ計画に基づいてポスティングを実施します。自分たちで配布する場合も、ポスティング会社に依頼する場合も、前述の計画を踏まえておくことで、この後の効果検証がしやすくなります。

なお、失敗しないポスティング会社の選び方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

ポスティング会社の選び方 選定基準と反響の出る品質の見極め方https://deech.co.jp/area_marketing_news/523/

ポスティングの戦略3 検証

ポスティングの戦略を実務レベルで実施していく際に、この検証(効果検証)のパートは最も重要と言っても過言ではありません。戦略が正しいのかどうかの答え合わせをするフェーズであるため、今後のポスティングの最適化を図っていく上でも、効果検証は必ず実施する必要があります。

この検証を正しく実施するためにも、戦略1で紹介した計画

具体的な効果検証方法について解説します。

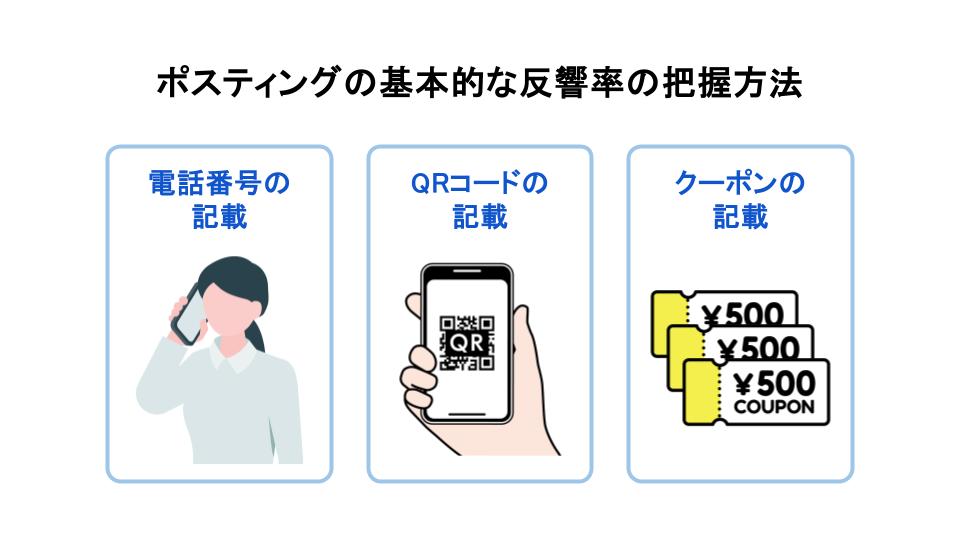

ポスティングの効果を測る方法

「チラシは効果検証ができない」とはよく言われますが、効果を測定するためにできることはあります。ウェブ広告と異なり、自動的にユーザーの反応に関するデータがたまるわけではないので、まずはデータを集める・ためることが必要になります。その際に、「何を指標にするのか」を明確にしておくことも重要です。指標が決まっていないと、「デザインが良かった」「キャンペーンがよくなかった」など、定性的な評価に終始してしまうためです。効果測定は、あくまでも定量的に計測できるものに主軸を置き、定性的な評価はプラスアルファとして捉えるのがいいでしょう。

配布する際に、最低限記録しておくべき定量データは、主に下記です。

- 配布したエリア

- 配布したチラシ

- 配布部数

- 反応数

エクセルデータなどにまとめておくのが最も手軽に実施できる方法ですが、エリアマーケティングツールDEECHを使えば、ブラウザ上でこれらのデータを一目で分かるようにしておくことができます。

▼ポスティングの効果測定を管理できるDEECHについてはこちら

https://deech.co.jp/

反響数を収集する最も基本的な方法は、チラシに専用の電話番号やQRコードを記載し、そこからの問い合わせ数をカウントすることです。また、クーポンコードを付けることで、実際の来店や購買につながった数を把握できるでしょう。専用のランディングページを作成し、アクセス解析を行う方法も一般的になっています。これらの方法を組み合わせることで、より正確な反響率を把握することが可能になります。

ポスティングの詳細な効果測定については、下記の記事で解説しています。

ポスティングの費用対効果を徹底解説!計測方法と成功のためのコツhttps://deech.co.jp/area_marketing_news/4719/#i-22

なお、ポスティングの反響率は、不動産業界の場合だと、一般的に万部一件、1万部撒いて1件の反響がある程度と言われています。割合にすると0.01%です。初めて実施する場合などは、この割合を目安にするといいでしょう。

業界別のポスティングの反響率は、下記の記事でまとめています。

ポスティングの反響率はどのくらい?5業界の目安と反響率をアップする方法

https://deech.co.jp/area_marketing_news/513/

ただし、反響率はあくまでも、チラシで紹介するキャンペーンの内容や配布するエリア、配布部数、配布タイミングなど、非常に多くの要因が重なった結果です。ポスティングの戦略として考えた時に、「次回のポスティングで、より反響を高めるためにはどうするべきか」を考える上でも、定量的なデータを蓄積していくことが重要になります。

ポスティングの戦略4 改善

改善フェーズでは、検証した内容に基づいて、次回の改善策を立てます。効果測定した結果が、計画と照らし合わせてどうだったのかを踏まえて、改善策を検討しましょう。計画部分で検討したエリアや配布部数、チラシのデザインなどを、検証の内容に合わせてブラッシュアップしていきます。

継続的な取り組みの重要性

ポスティングは一度実施すれば終わりという性質のものではありません。ご紹介した戦略に沿って、継続的に行うことで、より最適化を図っていくことにつながります。しかし、多くの企業が単発的な実施で終わってしまい、期待した成果を得られないケースが少なくありません。

認知度の向上には繰り返しの接触が不可欠です。心理学的にも、人は同じ情報に7回以上接触することで、その情報を記憶し、行動に移す可能性が高まるとされています。一定の頻度でポスティングを行うことで、ターゲット層の意識に自社の存在を定着させることができるでしょう。ポスティングはお問い合わせや来店などにつながるコンバージョンのための施策であると同時に、認知拡大の側面も持っているため、「1回やって反響が出なかったからもうやらない」のではなく、改善点は何かを効果検証でしっかりと洗い出し、次回の実施につなげていきましょう。

まとめ

本記事では、ポスティングを成功に導くための戦略と実践ノウハウを解説しました。単なるチラシ配布に留まらず、PDCAサイクルを回すことが成果を出す鍵です。

成功するポスティング戦略は、以下の4つのフェーズで構成されます。

- 計画: ターゲット、チラシ内容、配布エリア・タイミング、セグメントを明確化し、ポスティングの軸を確立します。

- 実践: 計画に基づきポスティングを実行します。

- 検証: 専用番号やQRコードなどを活用し、配布エリア、部数、反応数といった定量データを収集・分析します。

- 改善: 検証結果に基づき、チラシ内容や配布条件を調整し、継続的な効果最大化を目指します。

ポスティングは、一度で終わるものではなく、継続的な改善を繰り返すことで真価を発揮します。本記事で紹介した戦略とノウハウを実践し、PDCAサイクルを回し続けることで、御社のビジネスに貢献するポスティングを実現してください。

祖業から実施している当社のポスティングノウハウをまとめた資料は、こちらからダウンロードできます。

当社は20年以上チラシのポスティングに携わってきました。ただたくさん配るのではなく、商圏分析システムと徹底した管理体制で、戦略的に「反響」を追求しています。

▼DEECHのポスティングの強みはこちら

|

|

|

|