ポスティングで不法侵入とみなされないためには?リスクを理解して違法性を回避

ポスティングは効果的な集客方法ですが、不法侵入などのリスクがあることをご存知ですか?本記事では、ポスティング活動における法的な問題や住民からのクレームを回避するための具体的な方法を詳しく解説します。一般に、「不法侵入」と言われる住居侵入罪に関する有罪判例から学ぶべき教訓、そして配布禁止の掲示やオートロックマンションへの対応策など、安全にポスティングを行うための知識を提供します。また、万が一クレームが発生した際の迅速かつ誠実な対処法や、信頼できるポスティング業者の選定ポイントについてもご紹介。ルールを遵守し、住民に配慮したポスティングで、トラブルを未然に防ぎ、集客効果を最大化しましょう。

ポスティングは不法侵入にあたるのか?

ポスティングは手軽に始められる販促手段である一方、クレームになりやすいのも事実です。ポスティングの行為そのものを違法と規定する法律はありません(2025年8月時点)。あくまでも、ポスティングに付随する行為で違法になった事例がある、に留まります。とはいえ、住民などの迷惑行為としてみなされる可能性はあるので、細心の注意が必要です。関連する法律や条例を理解し、適切な方法でポスティングを行うことが大切です。

ポスティングの基本的な法律を理解し、どのような場合に合法とされるのかを把握することが、ポスティングの問題を回避する上で重要なポイントです。違法とされるケース、例えば、無断での私有地への配布や、禁止されている地域での活動についても理解しておくことが必要です。これにより、トラブルを未然に防ぐことができます。

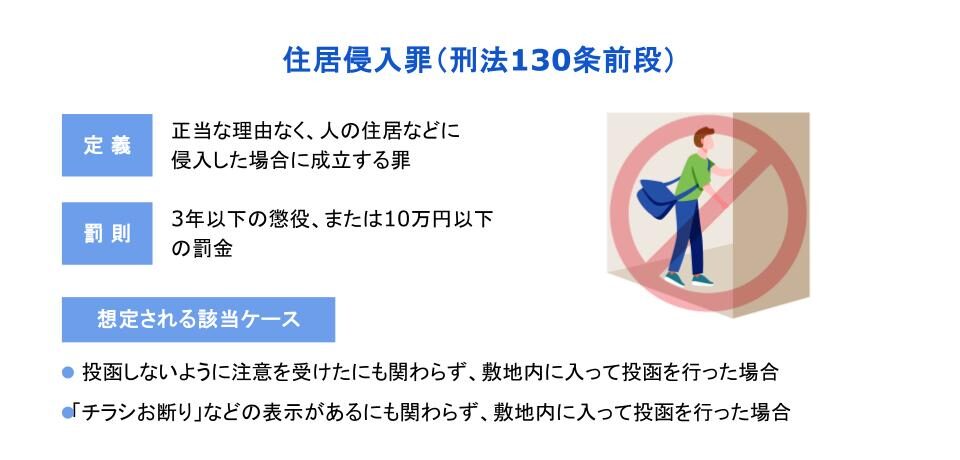

不法侵入罪の定義とケース

一般に「不法侵入」とされるのは、刑法130条に規定されている住居侵入罪です。正当な理由なく、他人の住居や管理する敷地、建物に立ち入る行為を罰する法律です。

有罪となった場合、3年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科されます。住居侵入罪の主な法定刑はこちら

住居侵入罪となるかどうかの判断でまず着目すべきは、ポスティングは「正当な理由」と言えるのかどうか、です。企業の広告宣伝としてのポスティングは、営利目的で行っているものなので、「正当な理由」としてはグレーゾーンではあるでしょう。

もう一つの着眼点としては「住居」が何を指すかですが、戸建て住居の敷地内だけでなく、マンションの共用玄関や共用廊下も含まれます。

そして、「居住者の意思に反するかどうか」も罪に問われるかどうかのポイントになります。例えば、投函しないように注意を受けたにも関わらず、敷地内に入って投函を行った場合、「チラシお断り」などの表示があるにも関わらず、敷地内に入って投函を行った場合などは、住居侵入罪となる可能性があります。

実際の有罪判例の紹介

ポスティングにおける法的リスクを具体的に理解するためには、実際に発生した有罪判例を紹介することが非常に有効です。これまでに、チラシのポスティングで有罪判決が下されたのは、いずれも住居侵入罪(刑法第130条前段)に関わる以下の2つです。

①立川反戦ビラ配布事件:「住居侵入罪」(刑法第130条前段)

立川市で反戦運動を行っていた団体のメンバー3人が、自衛隊のイラク派兵に反対するビラを投函。住民から投函禁止の要請を受けたにも関わらず、その敷地と階段に立ち入ってビラを投函した行為が「住居侵入罪」(刑法第130条前段)に当たるとして、有罪判決が下されました。

裁判結果の詳細はこちら https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36282

②葛飾政党ビラ配布事件:「住居侵入罪」(刑法第130条前段)

分譲マンションの各住戸のドアポストに、政党の活動報告等を記載したビラ等を投函する目的で、同マンションの玄関ホールの奥にあるドアを開けて7階から3階までの廊下等に、同マンションの管理組合の意思に反して立ち入った行為について、「住居侵入罪」(刑法130条前段)に当たるとして、有罪とされました。

裁判結果の詳細はこちら https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36282

いずれも、「ポスティングそのものが違法」とされた判例ではなく、住居侵入の点が違法とされたものです。また、企業の広告宣伝を目的としたチラシではなく、政治的な内容という点が共通点として挙げられます。現時点(2025年8月時点)で、企業が広告宣伝を目的としたポスティングで、逮捕されたり有罪となったケースは見当たりません。

不法侵入とみなされないための予防法

実際に懲役刑が科せられる結果は稀かもしれませんが、有罪判例が成立するという結果は、企業の信用失墜や、金銭的な損害にもつながる可能性があります。ポスティングは、それ自体が違法な行為ではありませんが、配布方法を誤ると大きなリスクを伴うことを深く理解し、注意して行わなければなりません。特に注意すべきは、下記のような点です。

「チラシ投函禁止」表示は厳守する

ポストに「チラシお断り」「投函禁止」などと、張り紙や看板、ステッカーなどで告知されている住戸には投函しないようにしましょう。チラシをポストに投函する前に、それらの告知がないかどうかをよく見て確認します。お断りステッカーには様々な種類がありますが、特に「一切のチラシお断り」といった強い意思表示がある場合は、絶対に投函を避けるべきです。

ステッカーの位置にも注意が必要です。ポストに直接貼られていることもあれば、玄関ドアや門扉に貼られていることもあります。見落としがないように、丁寧に確認しましょう。暗い時間帯の配布は、ステッカーが見えにくくなるため、より注意が必要です。

オートロックマンションへの無断侵入をしない

マンションなどの集合住宅では、管理組合や管理人の許可なくポスティングを行うと、住居侵入とみなされる可能性があります。許可なく勝手に投函することは、トラブルの原因となるだけでなく、法的な問題に発展することもあります。

管理人の許可を得る

どうしても投函したい場合は、事前に管理組合や管理会社に連絡を取り、許可を得ることが絶対条件です。無断で入ると、不法侵入とみなされ、法的な問題に発展する可能性が高いです。

早朝・深夜の配布は控える

適切な時間帯に配布することも、トラブルを回避する上で重要です。薄暗い時間帯、早朝や深夜の配布は、住民に不快感を与える可能性が高く、不審者とみなされるリスクが高まります。一般的に、明るい昼間の時間帯、午前9時~午後16時頃までが、ポスティングに適した時間帯です。

スタッフの服装や態度に注意する

配布スタッフは、その企業の「顔」となります。清潔感のある服装を心がけ、住民と鉢合わせた場合も挨拶をしましょう。住民に警戒心を与え、不審者と間違われる可能性をできる限り少なくしておきます。何をしているのか聞かれたら、「広告を配布しています」とはっきり伝えることが重要です。告知がない限りは違法行為には当たりませんので、逃げ出したり、無視してポスティングを続けるのはNGです。

クレームがあった住戸には二度と投函しない

過去にクレームになった住戸に投函するのはやめましょう。ポスティングは本来、自社の商品やサービスなどの情報を届けるために行い、必要としている人に気付いてもらったり、お申し込みしてもらうためのツールです。不要という方に提供するのは迷惑行為ですので、やめましょう。

信頼できるポスティング業者の選定

細心の注意を払う上では、信頼できるポスティング会社に依頼するというのも一つの方法です。法的リスクを熟知し、万が一クレームが発生した場合も迅速に対応してくれる業者を選ぶことが重要です。配布禁止物件の情報をデータベース化し、徹底した教育を受けたスタッフが配布を行う業者であれば、リスクを軽減できるでしょう。

- 管理体制がしっかりしている業者を選ぶ

- 配布禁止物件の情報を徹底しているか確認する:

- 地域に関する知見を持っているか確認する

- 詳細な見積もりを取得する

- クレーム対応体制が整っているか確認する

- 実績や評判を確認する

これらのポイントを踏まえることで、信頼できるポスティング業者を選定し、トラブルを未然に防ぎながら、効果的なポスティング活動を行うことが可能になります。自社でポスティングを実施する場合は、通報されるリスクなども考慮して、プロに依頼するというのも一つの手段です。

詳しくは下記の記事で詳しく紹介しています。

ポスティング会社の選び方 選定基準と反響の出る品質の見極め方

不法侵入に関連するクレーム発生時の対処法

ポスティング活動において、どんなに注意を払っていても、クレームが発生する可能性はゼロではありません。適切な対処法を把握しておき、万が一起きた時に迅速に対応できるようにしておきましょう。

1.事実確認を行う

まずはクレームの内容をしっかりとヒアリングし、何が問題であったのか、いつ、どこで、どのような状況でチラシが投函されたのかなど、具体的な事実を確認します。配布記録やスタッフからの情報なども確認し、正確な情報を収集することが大切です。この際、相手の言い分を遮らず、共感する姿勢で聞くことが重要です。ポスティング会社に外注していて、住民から御社宛に通報したと連絡があった場合は、ポスティング会社に速やかに報告し、今後の対応について相談しましょう。

2.迅速に対応する

事実確認ができたら、早く対応することが重要です。当社では、遅くとも24時間以内に必ずお詫びなどの連絡を入れるようにしています。電話であればその場で、メールであればできるだけ早く返信し、クレーム内容を確認する旨を伝えるだけでも、相手の不満を和らげる効果があります。遅れるほど、相手の不満は募り、トラブルが深刻化する可能性が高いです。

3.適切な解決策を提案する

事実確認が完了したら、その問題に対する解決策を具体的に提案します。謝罪の上、回収に伺う旨を伝えるなどです。再発防止策についても言及し、今後同様のトラブルが発生しないよう努める姿勢を示すことも大切です。相手が納得できる解決策を見つけることが、信頼回復への道筋となります。

謝罪の重要性とその方法

クレーム対応において、謝罪は非常に重要な行動です。単に「申し訳ありません」と伝えるだけでなく、誠意が伝わるような謝罪を行うことが、顧客の不満を解消し、信頼を回復するポイントとなります。

クレームになってしまった場合の対処法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

ポスティングのよくあるクレーム8つとその対策 クレーム時の対処法

まとめ

ポスティングは、地域住民に直接情報を届けられる効果的な集客方法であり、費用対効果の高い広告手法として活用されています。しかし、その実施方法を誤ると、不法侵入とみなされるなど、法的な問題やクレームに発展するリスクも存在します。本記事で解説した以下のポイントを理解し、安全かつ効果的にポスティングを行いましょう。

- ポスティングそれ自体は違法ではありませんが、無断での私有地への侵入や、「ポスティング禁止」の貼り紙を無視した投函は、住居侵入罪や軽犯罪法に抵触する可能性があります。

- オートロックマンションなど、許可なく立ち入りが制限されている集合住宅へのポスティングは、特に注意が必要です。

- ポスティングに関する法律は今後改正される可能性もあるため、常に最新情報を確認し、地域ごとの規制を理解しておくことが重要です。過去の有罪判例から教訓を学ぶことも大切です。

- クレームが発生した場合は、迅速かつ誠意を込めて対応し、事実確認と再発防止策の説明を行うことで、信頼回復につなげることができます。

- 信頼できるポスティング業者を選定する際には、管理体制、配布禁止物件の情報管理、地域知見、詳細な見積もり、クレーム対応体制などを総合的に評価することが重要です。

ポスティングは正当な販促活動ですが、その実施方法によっては不審な行為と見なされてしまうリスクも伴います。ルールを守り、住民に配慮することで、効果的で安全なポスティングを実現しましょう。

当社は20年以上チラシのポスティングに携わってきました。ただたくさん配るのではなく、商圏分析システムと徹底した管理体制で、戦略的に「反響」を追求しています。

▼DEECHのポスティングの強みはこちら

祖業から実施している当社のポスティングノウハウをまとめた資料は、こちらからダウンロードできます。

|

|

|

|