効率的なポスティングの配布ルートとは?作成のコツを紹介

「ポスティングをもっと効率的にできる方法はないだろうか」「限られた時間内で、より多くのチラシを配布したい」「無駄な配布を減らし、ポスティングの費用対効果を高めたい」…ポスティングは、ただ周辺に闇雲にチラシを配るだけでは、時間と費用が無駄になってしまう可能性があります。こうしたお悩みを解消するためには「効率的なポスティングルート」の作成が不可欠です。ポスティング歴20年以上の当社が実践するルート作成のコツや、役立つツール、トラブルを避けるためのルールについて解説します。

ポスティングの効率を最大化するための基本

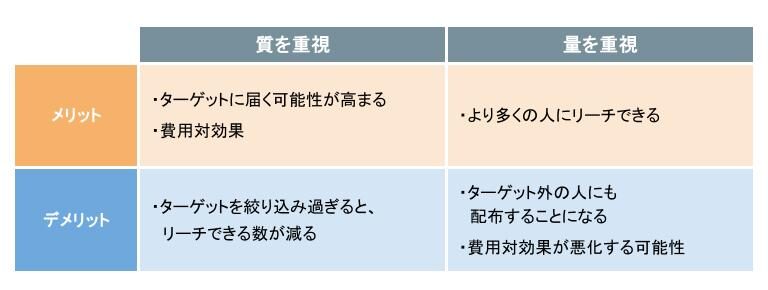

ポスティングの効率を最大化する上で、ポスティングのルートを検討することも一つの要素です。ただ、ポスティングを「効率的に実施するルート」と言っても、主に2つの観点があります。

1.チラシの「量」を重視して、より多くポスティングする

2.狙っているターゲットに届くように「質」を考慮する

チラシの「量」を重視する場合は、より多くのチラシを配ることで、多くの方の目に触れる機会を得ることができます。一方で、ターゲット外の人にも配ることになります。費用対効果としては上がりにくい可能性があるでしょう。特にターゲット設定をせず、認知拡大を狙う際には、こちらを重視してもいいでしょう。

狙っているターゲットに届くように「質」を考慮する場合は、枚数よりもターゲットに届くことで反響率を高めることを重視するものです。費用対効果を考慮したポスティングのルートを検討する上では、後者を念頭に置いて実施することが望ましいです。

これらの2つの視点があることを踏まえて、ポスティングのルートを検討することが重要です。

効果的なルート設定がもたらすメリット

効果的なルート設定は、ポスティングの効率を大きく向上させ、さまざまなメリットをもたらします。

まず、効率的なルート設定は、ポスティングにかかる時間を節約します。無駄な移動を減らすことで、より多くの地域をカバーすることが可能になります。これにより、配布枚数を増やし、ポスティングの効果を高めることができます。

また、ポスティングの費用を決定するのは、配布スタッフの人件費です。運営コストを削減することにもつながるため、経済的なメリットも得られます。時間的コストと同時に金銭的なコストを抑えることができ、より費用対効果の高い販促につながるでしょう。

効率的なポスティングルートのコツ

集合住宅が多い・住宅の密度が高い場所から配布を開始する

配布枚数をより多く配るという意味では、時間当たりの配布枚数を増やす必要があります。集合住宅は一つの敷地内にポストがまとまっているので、戸建て住宅よりも効率よくポスティングすることができます。まずは集合住宅が多いエリアからポスティングをスタートするといいでしょう。

また、集合住宅が多くないエリアでも、住宅の密度が高い場所から始めることも有効です。

集合住宅かどうかは、Googleマップで確認する場合は地図上に建物名が表示されるので、おおよそのあたりはつけられるでしょう。紙の地図の場合も、建物の高さによって色分けがされているものもあるので、参考にしましょう。

マンションに管理人がいる場合の対処法

近年のマンションはポスティングを禁止している物件も多く、管理人が常駐している場合もポスティングを止められる場合があります。禁止されているにも関わらず、コソコソとポスティングするとクレームやトラブルにつながります。「チラシ投函お断り」「チラシ禁止」といった大きな表示がされている場合は、無駄な投函を防止するためにもポスティングは避けましょう。

なお、管理人がいる場合は一声かけてから配布するようにするのがマナーです。管理人からOKをもらえたらポスティングすればよいですし、ダメだった場合はその場所にこだわらずにポスティングを進めましょう。

配布NGとされた物件は、次回以降配布するときのために記録しておきます。毎回管理人室に声をかけて可否を訊く時間を削減することにつながります。

ポスティングは違法!?リスクとクレームの対処法をプロが解説します。

https://deech.co.jp/area_marketing_news/445/

マンションにポスティングするには? 物件の見分け方とクレームなしで配布する方法

https://deech.co.jp/area_marketing_news/4309/

数字の八の字になるようにポスティングする

効率がいいのは、同じ道を極力通らずに回ることです。ルートが数字の八の字になるように歩くと、余計な歩行が発生しなくて済むでしょう。

ただし、このルートが有効な場合には条件があります。

1.道が碁盤の目のようになっている場合

東京などの都心部では、道路が碁盤の目のようになっていることが多いため、この方法も効果があります。一方で、山間のエリアなど、行き止まりが多いエリアでは、このルートにこだわるとかえって効率が悪くなってしまいます。

2.配布エリアが正方形や円形に近い形状の場合

配布対象のエリアが、細長い長方形のような形状の場合には、八の字戦法はうまくいきません。配布エリアが正方形や円形など、中心部にまとまった形状の配布エリアの場合に有効です。

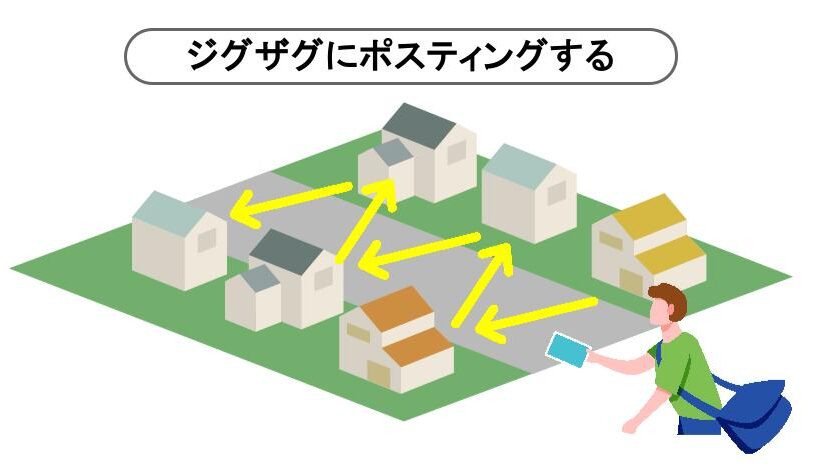

道路の左右の住宅をジグザグにポスティングする

道の左右にある住宅にジグザグにポスティングしていくことも一つの方法です。ただし、この方法は道幅が広くなく、交通量が少ない道の場合に限ります。踏切や横断歩道を渡らないとならない場合や、幹線道路など道幅が広い場合は非効率ですので、場合に応じて使い分けましょう。

ポスティングルートを計画する際の具体的な手法

当社ではポスティングを20年以上実施してきていますが、「この道を通ってからこっちの道を進んで…」のように、予め道順を決めるということはしていません。実際には、配布員(ポスティングスタッフ)が、その時々で考えながら配布を進めていきます。

ただ、やみくもなルートでポスティングしているかというと、そうではありません。まずは具体的には、下記のような事前準備を行っています。

- 商圏分析とターゲットエリアの選定

- 地図割りをする

- 配布禁止物件に印をつける

ポスティング会社に依頼する場合は、軒並み・集合・戸建ての別を選べるので、まずは軒並みで配布し、反響が出たエリアなどと照らし合わせながら、ターゲット層に合わせて集合や戸建てなどに絞ることを検討してもいいでしょう。

それぞれについて解説していきます。

1.商圏分析とターゲットエリアの選定

エリアの選定に入る前に、今回ポスティングする対象エリアの商圏分析を行います。具体的には、チラシの内容を訴求したい年齢層や性別、世帯年収などを明らかにした上で、対象のエリア内の、特にどの辺りにそのターゲット層が多いのかを見える化します。

商圏内でも、ターゲットがほとんどいないエリアにポスティングしても、集客効果は見込みにくいでしょう。そうしたエリアは、商圏内であっても、予め配布エリアから除いておくことができます。特にターゲットを限定しない、とにかく周辺にチラシをたくさん撒きたい、という場合を除いては、予めどの辺りにターゲットが居そうなのかを把握しておくことで、より費用対効果高くポスティングすることにつながるでしょう。

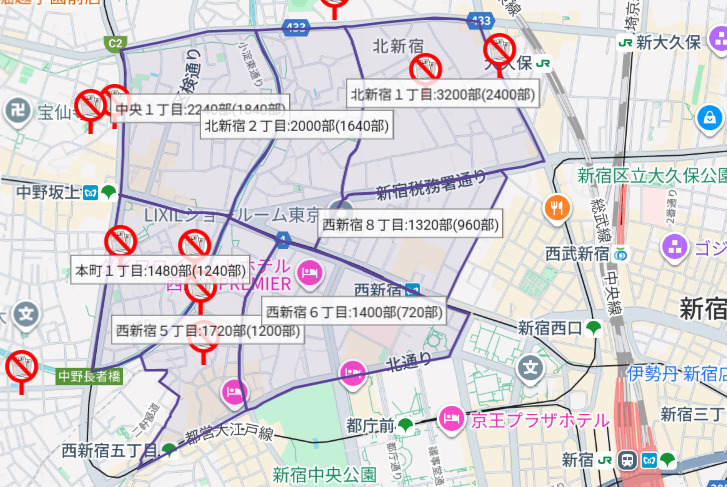

2.地図割り・エリアのセクション分けをする

配布員や、実際にポスティングするメンバー一人ひとりが回る範囲の地図を作成することを地図割りと呼びます。ポスティングするエリアを、一人が配る範囲に分割をしたものです。

地図割りをする際のコツは、2.配布エリアが正方形や円形に近い形状の場合で紹介したように、できる限り対象エリアを中心部にまとめる形状にすることで、ポスティングを効率化しやすいです。

地図割りをする際は、幹線道路や踏切、橋などを跨がないように作成することが、配布員が効率的なルートでポスティングする上でのカギになります。地図割り作成者は、その点に注意しましょう。

〇エリアマーケティングツールDEECHで作った地図割り

3.配布禁止物件に印をつける

ポスティングは、販促策の中でもクレームが発生しやすいことは事実です。ただ、一度起きたクレームは二度と起こさないように徹底的に管理することが、ポスティングの効率を総合的に高める上でも重要です。

当社では、一度クレームがあった物件は「配布禁止物件」として、ポスティングする対象物件から除外しています。地図上に分かるように印をつけて置き、後で配布員が誤ってポスティングしないように予防しておきます。

ポスティングに役立つ地図アプリ・サービス

ポスティングのルートを検討する際や、実際にポスティングをする際に、地図を見ながら行うことで、効率的にルートを回ったり、重複配布を回避することにつながります。配布状況をリアルタイムで記録できる機能や、クレームが発生した住宅を登録できる機能などが便利です。また、直感的に操作できるアプリを選ぶことで、時間の節約にもなるでしょう。

チームでポスティングを行う場合は、共有機能があると便利です。配布状況をリアルタイムで共有したり、情報を共有したりすることで、チームでの作業が効率的になります。まずは無料で使えるアプリから試してみるのもおすすめです。

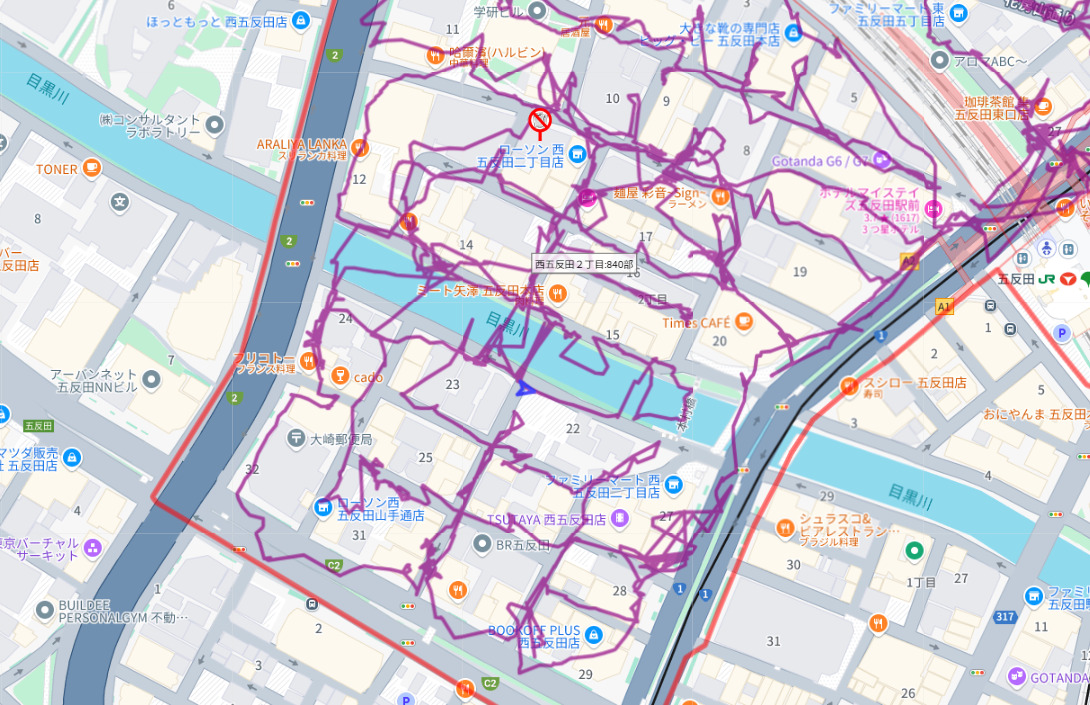

エリアマーケティングシステムDEECH

DEECHは、ポスティング業務を効率化し、エリアマーケティングの視点でポスティングの精度を高めるために開発したツールです。ポスティングスタッフが自分で歩いたルートをリアルタイムで確認することができるため、配布漏れを防ぐことができます。ルートの履歴は地図上に残るため、効率よく管理することができます。また、自分が配るエリアの範囲が示されているので、他のポスティングスタッフとの重複配布も防止することができます。

どのエリアにどれだけ配布したのかをデータで残すことで、次回のポスティングで反響が見込めそうなエリアを選定する際に役立てることもできます。

ポスティング・新聞折込発注プランは無料から利用することができ、商圏分析や反響分析機能などが使えるフル活用プランは月額5万円です。

〇実際にスタッフが歩いたルートの履歴

Googleマップ

ポスティング先の住所をGoogleマップに登録しておくことで、行くべき場所を明確にすることができます。あるいは、配布禁止の物件に印をつけておき、そこを除いて配布する、ということにも活用できるでしょう。Googleのアカウントを作成すれば、無料で利用できます。

具体的には、Google My Mapsを利用します。

ルートを事前に作成したり、作成したルートを他のメンバーと共有したり、ロケーション機能をONにしておけば、ルートの履歴を残すこともできます。

また、Googleマップのストリートビューや航空写真での表示を使用することで、事前に配布エリアの雰囲気を把握し、より効率的なルートを組むこともできるでしょう。

いつもNAVI

ゼンリンの住宅地図データがベースの高精度な地図で、住宅の名前・マンション,アパート,ビルの名称まで細かく表示することができます。

エリアごとの世帯数や密集度を地図上で可視化し、効率的な配布エリアを選定できたり、ポスティングスタッフの配布ルートを綿密に検討することができ、スムーズな配布が可能になります。

Web管理画面でポスティングの進捗の記録や管理もできるため、管理者側で配布済みのエリアを正確に把握し、二重配布防止や不正防止にも活用ができます。

無料利用も可能ですが、より多機能のプレミアコースは360円(税込)/月で利用することができます。

らくばるポスティング

配達やポスティング業務に特化したモバイルアプリで、地図上に配布先をピンで表示する機能があり、配布するべき場所を視覚的に確認できます。

配布禁止物件も登録できるため、新人でも誤配布を防ぎやすく、効率的な配布エリアの判別ができます。

また、ポスティング中の経路がGPSログとして地図上に自動記録され、10分間隔で管理パネルに送信されます。

配布速度も計測可能であるため、配付員のポスティング状況を可視化することができます。

無料でダウンロードできます。

効率的なポスティングのルート まとめ

ポスティングの効果を最大化するには、効率的なルート設定が不可欠です。「量」重視か、「質」重視かの目的を明確にした上で、ルートを検討しましょう 。

効率的にルートを回るコツは、集合住宅や住宅密度の高い場所から配布を開始し、時間当たりの配布枚数を増やすことです。管理人がいるマンションでは、トラブル防止のため事前に許可を得るなどマナーを守り、配布禁止物件は記録・共有しましょう 。配布ルートの工夫として、「八の字ルート」や交通量の少ない道での「ジグザグ配布」が有効ですが、エリアの形状や道幅に応じて使い分ける柔軟性が必要です。

具体的な計画には、商圏分析に基づくターゲットエリア選定、配布員ごとの地図割り、配布禁止物件の明確化が重要です 。幹線道路や踏切を跨がない地図割りは、配布効率を高めます。

Googleマップなどの地図アプリを活用することで、ルート作成、配布状況の記録・共有、クレーム物件の管理が容易になり、ポスティング効率を向上できます。これらのコツとツールを組み合わせ、効果的で効率的なポスティングを目指しましょう。

当社は20年以上チラシのポスティングに携わってきました。ただたくさん配るのではなく、商圏分析システムと徹底した管理体制で、戦略的に「反響」を追求しています。

▼DEECHのポスティングの強みはこちら

祖業から実施している当社のポスティングノウハウをまとめた資料は、こちらからダウンロードできます。

|

|

|

|