チラシを配るだけじゃ、反響は生まれない─歴20年のプロが語る「本当に成果を出すポスティング」の話

※本記事は、「お悩みに徹底回答!ポスティングを反響につなげるノウハウセミナー」の内容を元に作成しております。

株式会社DEECH 代表取締役CEO 小菅義和

株式会社DEECH 代表取締役CEO 小菅義和

ポスティング歴20年以上、代表の小菅です。

「チラシをポストに入れれば、なんとなくお客さんが来るはず」 そう思って、ポスティングを始めてみたものの、期待したほどの成果が出ない。反響はゼロ。費用対効果も測れず、改善方法も分からない──。

そんな悩みを抱える店舗事業者の方は、決して少なくありません。 実際、私にも「何がいけなかったのか分からない」とご相談をいただく機会はとても多いです。 今回ご紹介するのは、ポスティング歴20年以上の私が語る、「成果を出すためのリアルな現場ノウハウ」です。 配布タイミングやチラシの工夫、業者選びからクレーム対応まで、日頃あまり聞けない“裏側の話”も交えてご紹介します。

目次

ポスティング、あなたは「どこまで」考えて始めていますか?

ポスティングとひと口に言っても、そのやり方次第で反響は大きく変わります。 私がまず指摘したいのは、“配ればいい”という発想では成果が出にくいということ。 例えば、あなたの店舗が2km圏内に1万部のチラシを配ったとして、それが「誰に届いて」「どんな行動を促し」「どれだけ見られたか」を把握できていないままでは、改善のしようもありません。 実際、多くの店舗が「とりあえず配ってみる」「価格が安い業者に頼む」といった“なんとなく施策”になってしまっているのが現状です。

成果が出るポスティングは、「戦略設計」から始まる

私が最初に語るのは、「どこに、なぜ配るのか」の設計が最も大切だという点です。 例えば、あるパーソナルジムの例では、以下のような設計を行ったといいます。

- 既存の会員の居住地を地図上にプロット

- その上で、年齢・世帯年収・人口構成などの外部データと照合

- 周辺の競合ジムの位置情報を重ね合わせる

- 「メインエリア」「サブエリア」「育成エリア」に分類し、エリア戦略を立案

これにより、「なんとなく近所だから」ではなく、狙うべき層が住んでいて、競合が少ない場所に集中して配布できるようになりました。 こうした戦略設計を行うと、配布数を抑えながら、反響は伸びるという現象が実際に起こっています。

チラシの反響は「見られるかどうか」で決まる

ポスティングされたチラシは、「見てもらえるか」がすべてです。 そのために、工夫すべきことは2つあります。

1)配布タイミング

例えば、「週末のイベントに向けて金曜に配ってほしい」と要望されることは多いですが、実は金曜・土曜のポストはチラシで飽和状態。他社のチラシに埋もれてしまい、せっかく配っても見てもらえないことが多くあります。 実は、月曜・火曜・水曜・日曜など、配布が少ない曜日の方が反響が出やすいのです。また、不動産会社が休みの水曜・日曜は、管理人が不在で配布許可が出やすいマンションも多く、“密度高く配れる曜日”でもあるのです。

2)チラシの形やデザイン

四角いチラシがポストに何枚も重なって入っていたら、目に留まる可能性は限りなく低くなります。 私のおすすめは、**“見た目で差がつくチラシ”**です。 たとえば以下のような工夫があります。

- スクラッチくじ付きチラシ:削るという行動を促すことで、持ち帰ってもらえる

- 変形チラシ:桜型・金魚型など、季節に合った形でポストの中でも目立つ

- 折り方の工夫:インデックス折りなど、視認性を高める構造

- ガチャやQRコードでのデジタル連携:行動の“導線”をつくる

つまり、チラシはただの「情報伝達ツール」ではなく、見られて、開かれて、アクションにつなげる仕掛けが必要なのです。

配布方法で「価格」と「反響率」は大きく変わる

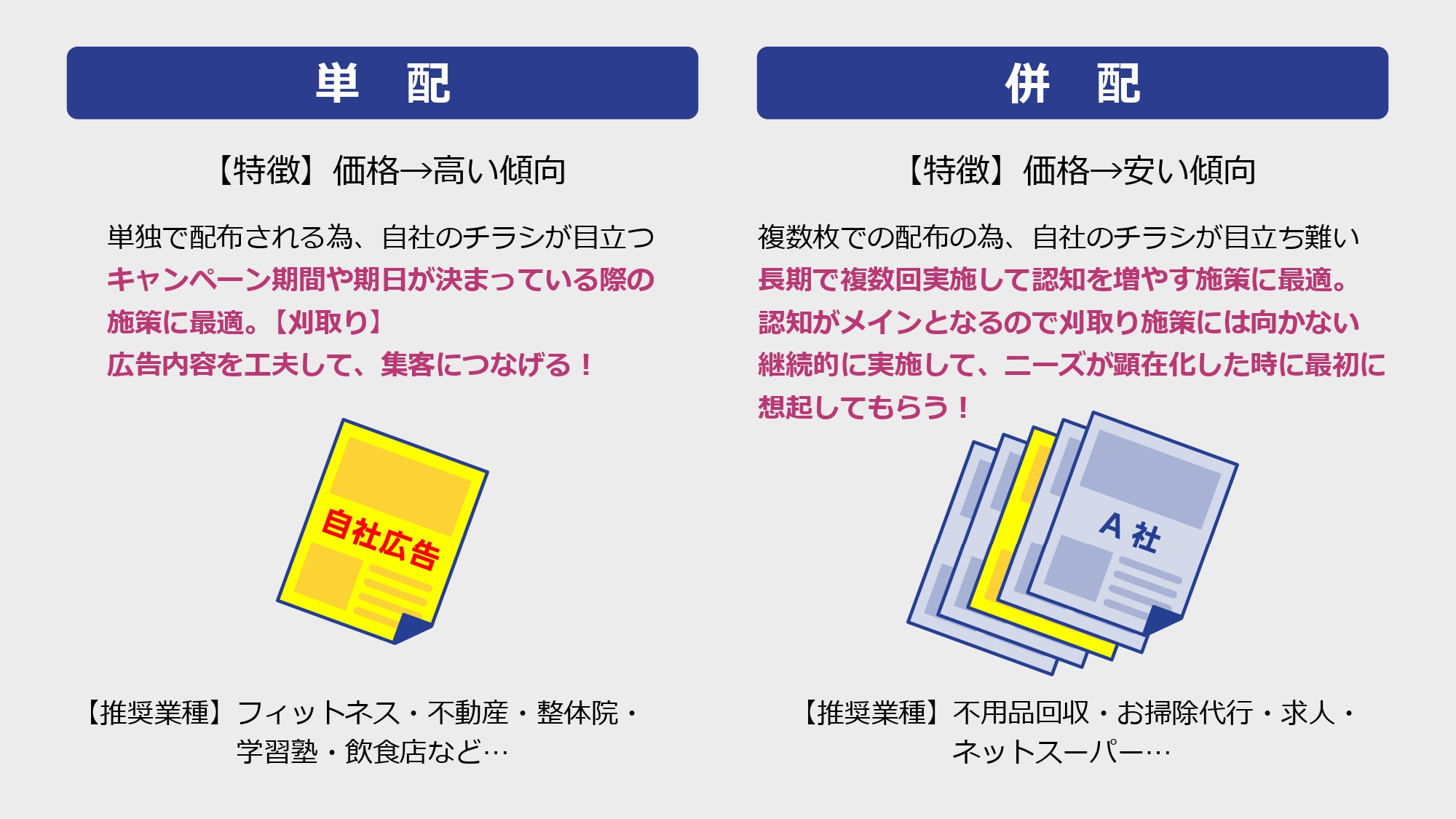

よく「業者によって見積もりが全然違うのはなぜ?」と聞かれますが、その理由の多くは「配布方法の違い」です。 ポスティングには大きく2種類の方法があります。

- 単配:1社のチラシだけを配布。反響率は高いが費用も高め

- 併配:複数のチラシを束で配布。費用は安いが埋もれやすい

あなたのチラシが、他社の目立つチラシの間に埋もれてしまっては、費用はかけたのに反響はゼロ──そんな事態にもなりかねません。 また、配布単価はエリアの地形(坂の有無など)や住宅密度によっても大きく変わります。坂が多く、個人宅ばかりのエリアでは、当然ながら配布効率が悪くなり、単価が上がるのです。 それなのに「どこでも一律3.5円」としている業者には、注意が必要です。

「安い業者」を選ぶリスク。見えない“質”にこそ目を向ける

ポスティングは目に見えない作業だからこそ、業者の選び方で大きく差が出ます。 特に私が挙げておきたい、チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 交渉・相談ができるか:「いつでも何万部でも大丈夫です」としか言わない業者は危険

- 配布禁止物件を把握しているか:苦情を未然に防ぐには、これが非常に重要

- クレーム対応体制があるか:すぐに現地で謝罪・再発防止策を講じられるかどうか

- 配布スタッフの教育がされているか:同じエリアに3回連続で同じスタッフを使っていないか?

価格だけでなく、“信頼できる運用体制”を持っているかどうかが、反響に直結する要素なのです。 紙のポスティングでも「効果測定」はできる時代に 「Web広告は数字が取れるけど、チラシは効果が分からない…」という声は今も多く聞かれます。しかし、最近では紙チラシでも中間効果の測定が可能になりつつあります。 たとえば、私の会社では以下のような仕組みを導入しています。

- チラシにQRコードを掲載し、ガチャキャンペーンページに誘導

- クーポン取得の際に、郵便番号や年齢などを簡単に入力

- クーポン使用時に、来店日時や来店場所などのログを取得

これにより、「何人がチラシを見て、来店したか」「どのエリアから来たか」「どの世代に刺さったか」といった情報が可視化され、紙でもPDCAを回すことが可能になります。

おわりに:ポスティングは「戦略」と「運用」で反響が決まる

チラシを作って、ただ配ればいい── そんな時代はとっくに終わっています。 ポスティングは、配る前から勝負が始まっているのです。

- 誰に配るか(ターゲット設計)

- どこに配るか(エリア分析)

- どんなデザインで届けるか(視認性・反応設計)

- いつ配るか(タイミング戦略)

- 誰がどんな体制で配るか(配布の質)

これらが組み合わさったときに、ポスティングは“地域密着で強い販促手法”になります。 「うちも一度、きちんと見直してみようかな」 そう思った方は、ぜひ一度プロに相談してみてはいかがでしょうか。

当社は20年以上チラシのポスティングに携わってきました。ただたくさん配るのではなく、商圏分析システムと徹底した管理体制で、戦略的に「反響」を追求しています。

▼DEECHのポスティングの強みはこちら